龙8long8,《食品科学》:安徽工程大学张琴教授等:过表达去饱和酶基因对大肠杆

脂肪酸去饱和酶代表一类氧依赖性酶,在脂肪酸不同位置引入双键,将饱和脂肪酸降饱和为不饱和脂肪酸,催化脱饱和反应,从而产生单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。作为脂肪酸合成途径中的关键酶参与脂肪酸的合成,对微生物脂肪酸双键位置、结构、数量产生特异性影响,不但可以增加脂肪酸的不饱和度,还有利于促进脂质积累,对维持生物膜正常结构和功能具有重要意义。研究表明,不管是单表达还是共表达去饱和酶基因,都可在一定程度上提高微生物的油脂含量、改善其饱和、不饱和脂肪酸的组成比例。

枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)HB1310是1 株已报道的高产油核桃内生菌,饱和酶是该菌株脂肪酸合成途径中的关键酶之一,安徽工程大学的叶景、徐思远、张琴*等人将克隆其去饱和酶基因de1、de2,实现这两种基因在i BL21(DE3)中的单表达与共表达,探究去饱和酶基因过表达对E.coli油脂产量及其脂肪酸组分的影响,获得高效的产油工程菌,以期为高产油工程菌的开发和应用提供技术支撑。

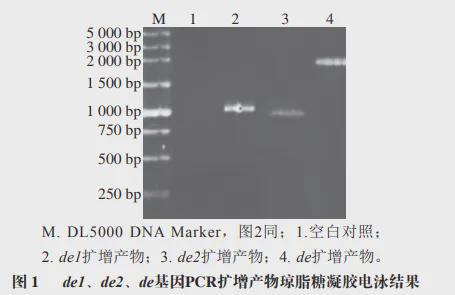

采用1.0%琼脂糖凝胶电泳对 de1、 de2、 de基因的PCR扩增产物进行检测,结果如图1所示。从电泳图可看出,3 个基因的PCR扩增产物碱基长度约1 036、822、1 856 bp,与预期目标条带大小相符,表明这些基因片段扩增成功。

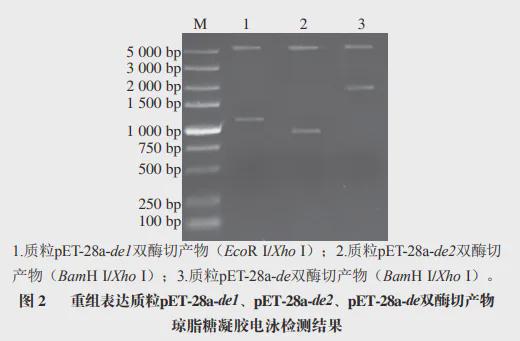

重组表达质粒pET-28a-de1、pET-28a-de2、pET-28a-de抽提纯化,分别采用限制性内切酶EcoR I/Xho I、BamH I/Xho I、BamH I/Xho I双酶切,琼脂糖凝胶电泳结果显示,各重组表达质粒酶切后均产生两条带(图2),其中段均与质粒pET-28a单酶切片段长度一致,小片段分别与de1、de2、de基因的目的片段长度一致,进一步测序结果证实3 个基因的重组表达质粒均构建成功。

将重组质粒转化至BL21(DE3)得到工程菌株BL21(DE3)/pET-de1(DE1),BL21(DE3)/pET-de2(DE2)及共表达菌株BL21(DE3)/pET-de(DE),对工程菌株进行PCR检测、质粒及酶切验证,序列比对结果显示工程菌构建成功。

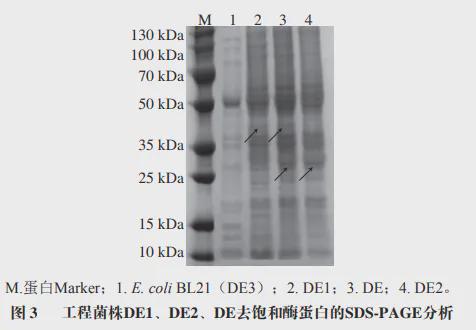

对工程菌株DE1、DE2、DE去饱和酶基因诱导表达的酶蛋白进行SDS-PAGE检测,结果见图3。与 E. coli BL21(DE3)的蛋白SDS-PAGE结果进行对比分析,发现工程菌株DE1、DE2的重组酶在分子质量约40、32 kDa左右的条带分别较i BL21(DE3)明显加深,与理论分子质量较接近(DE1的为39.8 kDa,DE2的为31.8 kDa)。结果表明,去饱和酶基因 de1 、 de2 在 E.coli BL21(DE3)中实现了高效单表达和共表达。

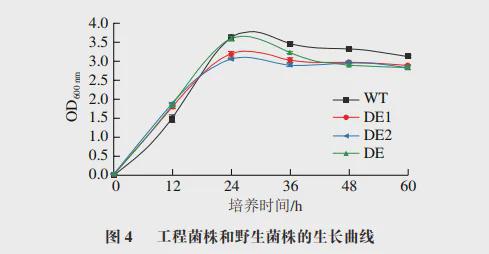

对工程菌株DE1、DE2、DE培养6 0 h内的OD 600nm 进行监测,其生长曲线 h左右达生长峰值,其后生长趋于稳定。从培养过程的生长曲线 株菌株呈现与野生菌株类似的生长曲线,说明外源的去饱和酶基因 de1 、 de2 单表达和共表达过程中,工程菌株仍能维持有效的生长。然而,24~60 h,工程菌株的生长均略低于野生菌株,可能由于外源基因表达过程中,插入新的酶会造成合成代谢干扰内源性代谢,合成代谢和内源性代谢之间的竞争导致代谢负担,从而导致宿主的应激反应和生理变化龙8long8,引起工程菌株生长量的降低。

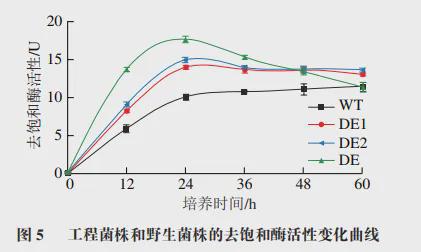

红四氮唑作为一种氧化剂,可以从去饱和酶接受电子,后自身从无色被还原为红色的甲攒,从而可以表征细胞内去饱和酶活性。工程菌株和野生菌株60 h内的酶活性变化曲线、DE的去饱和酶活性在60 h诱导过程中均高于野生菌株,尤以24 h的酶活性最高,分别为同时刻野生菌株的1.38、1.48 倍和1.75 倍,表明去饱和酶基因 de1 、 de2 在24 h内即实现了高水平的表达;24 h后工程菌株酶活性呈下降趋势,可能是由于外源基因的过表达导致li 中形成大量的包涵体。而发酵后期随着营养物质消耗以及细菌生长进入衰退期 ,去饱和酶活性趋于平稳,但仍略高于或与野生菌株的酶活性接近。

为最大程度排除可能由于包涵体的形成导致部分菌株去饱和酶活性下降,而造成后续实验对细菌脂肪酸产量及脂肪酸组成成分的实验偏差,本研究仅收集了工程菌株和野生菌株发酵24 h的菌体样品进行细菌油脂的提取及其脂肪酸组分分析。

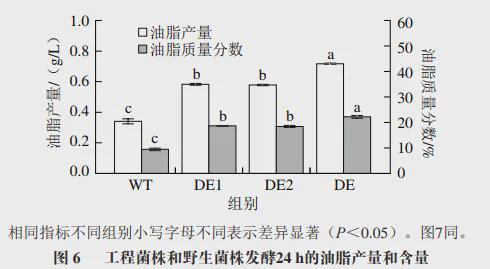

如图6所示,去饱和酶基因的表达有效增强了细菌脂质的积累,与野生菌株相比,工程菌株的油脂产量和质量分数均显著提高。DE1、DE2、DE的油脂产量分别可达0.57、0.58、0.72 g/L,均较野生菌株提高83%以上,而油脂质量分数从野生菌的9.45%提高至18.44%以上,分别较野生菌株提高97.78%、95.17%、135.09%。总的来看,去饱和酶基因 de1 与 de 2 共表达对油脂产量和含量提高的促进作用显著优于这两个基因单表达的,这与Yan Fengxin等在解脂耶氏酵母表达Δ12和Δ15去饱和酶基因促进脂质积累效果更显著的结论一致。

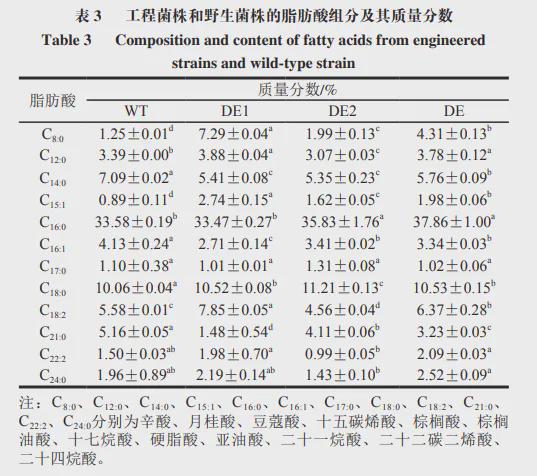

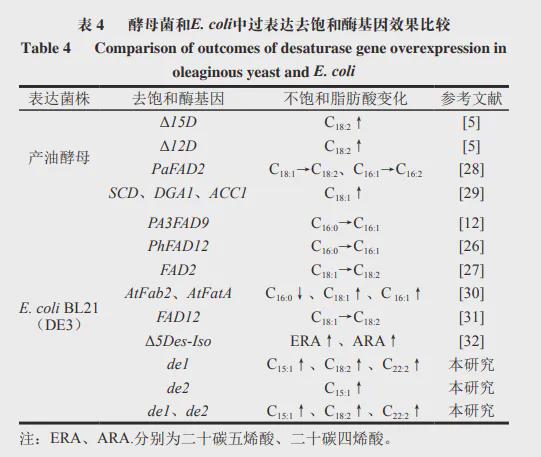

将提取的细菌油脂进行甲酯化后,利用气相色谱对脂肪酸组分进行定性和定量分析。基于37 种脂肪酸甲酯混标对油脂样品进行分离定性,对照标准品参考图谱得出各组分的出峰时间,采用十五烷酸甲酯作为内标对脂肪酸甲酯进行定量分析。菌株脂肪酸组分及其质量分数见表3。

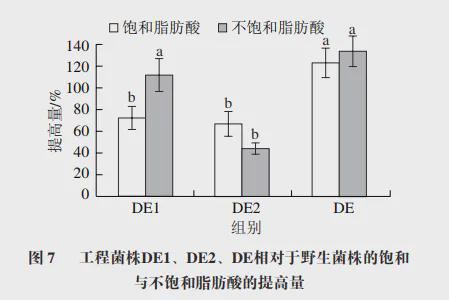

表3显示,i BL21(DE3)的油脂脂肪酸组分以棕榈酸(C16:0)和硬脂酸(C18:0)为主,其次为豆蔻酸(C14:0)、亚油酸(C18:2)。3 株工程菌中油脂脂肪酸仍以上述4 个组分为主,但各组分的质量分数却发生了明显的变化。其中,C8:0、C15:1、C18:0脂肪酸质量分数均高于野生菌株,尤其是工程菌株DE1、DE中的不饱和脂肪酸组分C15:1、C18:2、C22:2质量分数均显著高于野生菌株。为揭示去饱和酶基因de1、de2单表达及共表达对油脂脂肪酸组分的影响,统计了工程菌株DE1、DE2、DE相对于野生菌株中饱和与不饱和脂肪酸的提高量。如图7所示,工程菌株中饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸含量均提高,饱和脂肪酸含量分别提高72.26%、66.93%、123.21%,不饱和脂肪酸含量分别提高112.18%、44.18%、134.30%,表明去饱和酶基因的表达有利于E.coli中脂肪酸组分的改善。

理论上,去饱和酶特异性地促进成熟脂肪酸中顺式双键的形成,将饱和状态下的脂肪酸去饱和,关键结构域和关键位点构成去饱和酶的活性中心并影响其活性,且不同的催化底物对催化速率也产生一定的影响。有研究表明,脂肪酸去饱和酶的类型、表达水平和活性决定了不饱和脂肪酸的定性和定量组成,特殊去饱和酶的过表达可以促进细胞内单不饱和脂肪酸的富集和脂质积累,从而达到改善脂肪酸组分的效果。本研究通过对工程菌株相对于野生菌株中饱和与不饱和脂肪酸含量的提高量进行统计分析,证明了去饱和酶基因的表达有利于i中脂肪酸组分的改善,尤其是不饱和脂肪酸含量的提高。表4总结了近年来酵母菌和E.coli中过表达去饱和酶基因引起菌株不饱和脂肪酸组分和含量变化的研究结果,可见去饱和酶对于脂肪酸组分的改善至关重要,过表达不同来源的去饱和酶基因对于高产油工程菌或特殊组分工程菌的构建具有重要应用价值和理论意义。

在i BL21(DE3)中表达了来自产油核桃内生菌B.subtilis HB1310的去饱和酶基因,构建了单基因表达菌株BL21(DE3)/pET-de1、BL21(DE3)/pET-de2及共表达菌株BL21(DE3)/pET-de,实现了去饱和酶基因的高表达,有效促进了E.coli去饱和酶活性的提高,使脂肪酸积累量得以增加,提高了菌株油脂产量和含量,改善了脂肪酸组分,尤其使不饱和脂肪酸含量显著提高。本研究可为产油脂工程菌的开发和应用提供有价值的菌种来源,对高效产油工程菌的构建具有一定的应用价值。

本文《过表达去饱和酶基因对大肠杆菌脂肪酸合成的影响》来源于《食品科学》2023年45卷第2期72-78页,作者:叶 景,许思远,张 琴,钱 程,曹娟娟,赵 沛。龙8客户端登录DOI:10.7506/spkx0509-076。点击下方 阅读原文即可查看文章相关信息。

实习编辑:天津商业大学生物技术与食品科学学院 梁雯菁;责任编辑:张睿梅。点击下方阅读原文即可查看全文。图片来源于文章原文及摄图网。

为了帮助食品及生物学科科技人员掌握英文科技论文的撰写技巧、提高SCI期刊收录的命中率,综合提升我国食品及生物学科科技人员的高质量科技论文写作能力。《食品科学》编辑部拟定于2024年8月1—2日在武汉举办“第11届食品与生物学科高水平SCI论文撰写与投稿技巧研修班”,为期两天。

为提高我国食品营养与安全科技自主创新和食品科技产业支撑能力,推动食品产业升级,助力‘健康中国’战略,北京食品科学研究院、中国食品杂志社、国际谷物科技学会(ICC)将与湖北省食品科学技术学会、华中农业大学、武汉轻工大学、湖北工业大学、中国农业科学院油料作物研究所、中南民族大学、湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所、湖北民族大学、江汉大学、湖北工程学院、果蔬加工与品质调控湖北省重点实验室、武汉食品化妆品检验所、国家市场监管实验室(食用油质量与安全)、环境食品学教育部重点实验室共同举办“第五届食品科学与人类健康国际研讨会”。会议时间:2024年8月3—4日,会议地点:中国 湖北 武汉。